2025年7月16日

2025年7月16日

意図しない出会いは、視るという欲望を呼び起こす。

その視線の先にある都市のリズムと身体が、知らずに呼応していく。

そんな瞬間の記録。

2025年7月2日

本展では、とある都市公園についての記録を展示します。現代的な芝生広場や遊具が配置されたこの都市公園は、戦後の都市計画に基づき整備されてきました。一方で、周囲を取り囲む広大な雑木林や各所の構造物には、整備が始まる以前の姿が残されています。

本作の撮影は2015年頃に始まり、その過程で、当初は気づかれていなかったものへと対象を移すことで進められました。タイトルである「開かれた庭」は、自然の景観を模倣し、またはその要素を追求して十八世紀初頭のイギリスで確立された風景式庭園に着想を得ています。*1「記憶を記録する」というテーマからはじまった本作を、かつて壁に囲まれていた庭園が外の自然へと開かれ、新たな様式として成立した過程と重ね合わせることができると考えたからです。

ある場所に身を置き、何かが強く私の注意を惹くとき、それまで「気づかれていなかったもの」が風景として立ち上がってくるように感じています。撮影が「意のままにならないもの」を引き寄せる行為だとしたら、風景の経験とは、後戻りできないかたちで突然やってくる「他者」のようなものなのかもしれません。私の関心は、「気づかれていなかったもの」の想起や、あるいはそのはじまりの瞬間を提示することにあります。

*1 安西信一『イギリス風景式庭園の美学 〈開かれた庭〉のパラドックス』、東京大学出版会、2000年

2025年6月25日

行われていない実験に、答えはありません。

量子力学は、この100年の間に、

私たちの世界観を根底から更新し続けてきました。

本展では、そうした量子論的な視座を手がかりに、

芸術を等して「相関」と「存在」の本質に触れ、

”世界を繋ぐ粒子”としての芸術を提示します。

2025年6月18日

展覧会概要 久保田智樹は、自身の故郷である足尾銅山の情景を長年にわたって写真に収めてきた写真家です。2008年より足尾での撮影を重ね、2022年には初の個展「ASHIO」(IG Photo Gallery / 東京)を開催。本展は、それに続く二度目の個展となります。 写真家・橋口譲二氏は「心は競争ではないのだから、表現は競争ではない」という趣旨のことを語っており、それは久保田の制作活動において大切にしてきたことの一つです。内なる視点から、久保田は足尾という場所を見つめ、自身の写真のあり方を考えてきました。 今回の展示は、初期の作品である2008年と2009年に記録された写真によって構成されています。今後、数年分ごとの作品を順次展示していく予定です。 かつて東松照明をはじめとする写真家たちが足尾を訪れ、その光景をカメラに収めました。久保田が自身の故郷を写真の主題として捉え始めたのは、そうした時代の熱気が過ぎ去り、足尾への人々の関心が薄れて久しい頃のことです。久保田の意識に深く刻まれた情景の一つに、鈴木清の写真集『修羅の圏』(私家版、1994年)に描かれた足尾の姿が […]

2025年6月11日

片柳拓子は、都市におけるモノの存在とその表層をテーマに、作品を制作してきた写真家です。

2021年に開催された「possession」(IG Photo Gallery / 東京)より発表を開始し、今年で5年目を迎えます。

本展では片柳が2021年を皮切りに現在も継続する縦位置・カラーで構成された写真群を《possession》シリーズと位置付け、その最新作「Woofer」を展示します。

2025年5月28日

⽵堂史嗣は、メディアに映し出されるイメージの虚実をめぐる視覚体験をテーマに、作品を制作してきた写真家です。活動開始から“⼤量に写真を⾒せる”というスタイルを続けており、2024年の展覧会からは映像作品の発表へと活動の幅を広げています。

本展覧会「YOUʼRE A BUFFER HERE|EMISSION」は、2025年3⽉に開催した展覧会「Youʼre a Buffer Here」(Cave_R / 東京)の延⻑線上の試みで、写真と映像を組み合わせた構成になっています。

本展覧会の軸となる映像作品は、2024年に発表した既存作に加え、新作2本を上映。⾼速で移り変わるストリートスナップのスライドと、都市⾵景の映像、古い映画の複写をレイヤードしたシリーズは、意識と無意識の反復、虚実⽪膜を誘発します。

さらに、前回の展⽰からは“更紙”を写真のプリント⽤紙に使⽤。2024年は⽉に⼀冊のアーティストブック制作を半年間続けており、その際にも主に更紙を⽤いていました。更紙は安価なので⼤量印刷に適しており、ブック制作ではテストプリントやミスプリントを多く⽣む⼀⽅で、低コストかつ低品質故にミスプリントが出来てしまうことに抵抗を感じないという特性があります。これは、画⾯に映し出される透過光の像を眺めている感覚に近いと⾔えるかもしれません。

昨年の映像作品の発表、そしてブック制作という活動を通して「YOUʼRE ABUFFER HERE」という展覧会が構想されていきました。映像と写真が繰り返すイメージの⽣成と消失。その間で鑑賞者がどのようにイメージを媒介するのかを⾒つめ直す試みでもあります。

2025年5月14日

これまで風景を描いてきました。それは旅先や日常で惹かれた風景(月山で見た池塘(ちとう)や、雪が降った公園など)を元にしていました。そのほかに、ある状況(例えば、木が描かれた屏風の後ろに本物の木があり、前に人がいる場面)を繰り返し描くうちに、形が変わっていき風景が見えてきたこともありました。いずれも、何度も描くうちに元の風景は変容していきました。

今回の個展では、キャンバスと紙に描いた絵を展示します。

キャンバス作品では、手のひらほどの紙に描き、筆跡となったにじみやかすれを、サイズを拡大して描きました。紙と画布のしみこみには差があるために、紙では現象として自然に現れても画布では自然に起こらない筆跡を、移動させるように描くことになります。その移動において、2つが似ながらもずれていく中で、筆跡の形に体/ボディを持たせるように絵具を重ねながら、未知の風景を探っています。

紙作品のほとんどは、この冬制作したもので、両手のひらほどの大きさの紙に描きました。描いてみると、月山の大きな水たまりと、幼い子の後頭部はともに、まるく広がる風景でした。今まで風景に体を持たせるように描いてきたけれど、体もまた同じく風景のように描けたら良いと思いました。

2025年4月30日

呼吸。

それは、生命の律動が内と外をつなぐ行為であり、

存在がその場に根を張るためのリズムである。

酸素を取り込み、内なる世界へ送り込み、それを放出して外界と交わる。

吸うことは可能性を迎え入れることであり、吐くことは不要なものを手放すこと。

こうして生命は絶え間なく循環し、静けさと活力の間を行き来している。

酸素は見えないながらも確かな存在感を持ち、

体と心を結ぶ大切な要素として

存在そのものの根源的な営みを象徴している。

近年、大気汚染が進み、ウィルスが蔓延したことで、その透明な世界を曇らせた。

工場からの煙、車の排気ガス、それらが空気に不純物を混ぜ、無色の酸素の清らかさを蝕んでいる。

澄み切った空を仰ぐ機会が減るほどに、私たちは初めてその大切さに気づき始める。特にコロナ禍を経験したことによって、

無意識に行っていた呼吸をするという行為が意識されるようになり、再び酸素の尊さが心に浮かび上がった。

マスク越しの息苦しさの中、酸素がもたらす心と身体の安らぎ。

当たり前に呼吸が出来る幸せ。

必要不可欠である酸素が空気に満ちている幸せ。

それは、私たち人間が永遠に守るべきものであり、日々感謝すべきものである。

2025年4月23日

本シリーズの初期構想、撮影段階で、私はWinograndの写真を意識していました。

視る目や瞬発力の差、使用しているカメラ(僕は中判カメラ、Winograndは35ミリ)なのか、

そもそも構想が無謀だったのか、Winograndの様に画面の『伱間』が緊張感を持つ写真にはならなかった様です。

また、主な被写体に人間や動物が写された事も稀でした。

(人間に関してはテストプリントに2点程ある位です。)

写真を始めた頃、つまり写真への自我が目覚めた頃の影響は抜け無いみたいで、やはり、私の場合は画面の『伱間』を埋める写真になってしまう様です。

初期構想とは違うものにはなりましたが、本展示用のプリントを完成させ俯瞰して見ると、自分の気に入った写真群になっているので、ひとまずは良しとします。

本シリーズ初期にスナップを意識していたので、撮影は手持ちカメラで行っていました。

晴天時は、ISO400でシャッタースピード1/250秒、絞りf/16、曇りの日は、ISO400でシャッタースピード 1/125秒、絞りf/8くらいで撮影します。

以前は違和感を感じなかったのですが、昨年くらいから絞りf/8での被写界深度外のピントが気になって見えるようになりました。

それまでは被写界深度外の少しボケてしまった物も許容できていたのですが、今はそのボケ感がなんとなく許容できない物となっています。

(とはいえ、絞り込んでも多少ボケる箇所も出るのですが)

展示のプリントサイズが11×14と中判カメラにしては小さ目なので、最初はフィルムを増感現像することも考えたのですが、粒子の具合とコントラストの上がり方を考えて増感現像は無しとしました。

また、三脚を使用してしまうと、スナップ撮影時の構図の決まり切らない写真の良さが、(手持ち撮影と三脚使用の違いは明確に写真に出ると思います)無くなってしまいます。

消去法と言う訳でも無いですが、一脚を使いシャッタースピードを1/30まで活用して(場合によっては1/8位まで)絞り込める範囲を拡げる事で、被写界深度外のピントへの違和感をひとまずは解決出来ました。

もしかしたら、以前よりもピントの緊張感は出て来たかも知れません。

さらに棚ぼたですが、今までは露出の関係で撮影対象外だった室内の写真が対象内になった事も良い結果でした。

この1年間も相変わらず開園から入場して撮影して移動するという行為を繰り返していました。

この3年間で100箇所以上の動物園を回りました。

流石に主要な動物園で行くべきところも無くなり、小さな動物園もほぼ網羅してしまいした。

ですので3年の間、動物園を回り撮影し展示して来た行為も、今回でひと区切りになるかも知れません。

ただ、まだ国内に残箇所(小さい動物園です)が少しと、手持ち撮影時に撮影対象外だった室内写真の撮りこぼしがあると思いますので、撮了まではもう少しかかるかと思います。

現在は撮り溜めた写真をまとめる作業に入っています。

まだまだプリントが追いついていなくシリーズの全体像が見えていない状況です。

なるべく早くまとめてしまいたいのですが、もうしばらく時間がかかりそうです。

なんとか1年以内にはお目にかけることが出来ればと願っています。

2025年4月9日

横村は色面や線で画面を構成し、そのコンポジションそのもの作品にしています。

もともと自身の部屋に飾る目的で作られた作品たち。

調和が取れるまで調整を重ねられた色と構図。

絵を見てくれる方の存在も少し考えつつになりましたが、

基本今も関係性を変えず、部屋で作家とともに過ごしています。

Alt_Mediumでは6年ぶりの個展になります。

大小取り混ぜた作品をぜひ自然光あふれるギャラリーでお楽しみください。

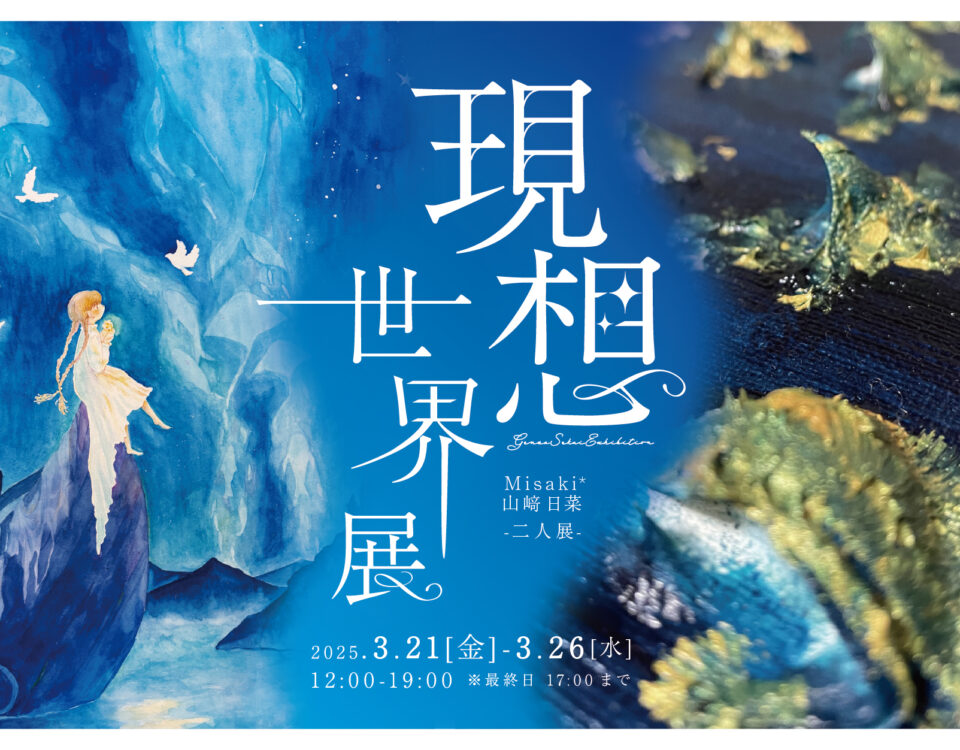

2025年3月26日

「現実世界に存在するもの」

「想像から生まれるもの」

2つを掛け合わせて描くところは似ている

でも、つかう物も、あらわれる形も違う

そんな二人の作品を比べて、感じて、楽しんでいただけたら幸いです

2025年3月19日

ものを「置く」「選ぶ」「移動させる」などといった、形の現れ方を変化させるための基礎的な操作に注目し、そうした操作そのものや、一定の操作による結果としての造形の単位を、強調したり反復したりする手法を試みています。

自動車による長距離の移動や遠隔地への滞在を行いながら、一定の指針による造形操作を繰り返した、野外制作を展示します。土地を通過したり土地に滞留したりする私の身体を、いくつかの造形操作によって緩やかに拘束することで、それらが生じました。操作は、多く意識を手元に引き留め、遠景を見ることを許しません。近くを見て辿りながら遠くへ行くと、遠景は、しばしば生活上の連続的な近景として見えました。

2025年3月12日

展覧会概要 サラリーマンフォトグラファーである私の作品は、通勤途中をメインに都市の中をうごめく群衆(MASSES)をモチーフとして日常の風景を撮影しているストリートスナップです。 駅やターミナル周辺は多くの通勤客やインバウンドたちが行き交い群衆を肌で感じる空間、群衆分子の一人でもある私はその渦の中で感じるままにシャッターを切っています。そこに映し出された人たちはそれぞれの目的地に向かい表情や人種、姿は十人十色、そして撮った瞬間は二度と出会うことがない景色です。作品を見るあなたには作者も気づかない新たな発見があるかもしれません。現代都市の一瞬の風景を楽しんでいただけたら嬉しいです。

2025年3月5日

展覧会概要 いつもの振る舞いを制限され、他者にも容易には会えなくなったことで、その頃のわたしは憂鬱な気持ちを抱えていた。ひとりになれる場所がほしくて、静かな場所の古い家屋の中に小さな部屋を借りた。それはひどく寒い季節が始まる頃の話で、次の寒い季節が来るまで続いた。ここに並ぶのはその部屋を訪れてくれた人物、そして同じ時期に出会った風景と事物のポートレイトである。 部屋の訪問者たちとは初対面で、まずは挨拶を交わし、穏やかな雰囲気の中で撮影が始まる。そこには少しばかりの緊張と居心地の悪さも交じっていただろう。撮影のあいだも色々な話をする。まるで短い物語を聞くかのような時間もあった。しかし誰かのことを思い出そうとする時に思い浮かぶのは、耳底に沈む声の響き、瞬きひとつで移ろう表情の行方、あるいは窓から差し込む光が床の表面に残す、体温にも似た温かさだ。それらはあまりに微細な事柄で、曖昧で、日常生活の中で掻き消されてしまう他者の感触を含んでいる。必ずしも写真に記録されるわけではないそれらが、見る人の中で呼び起こされたら良いと思う。