2025年12月4日

2025年12月4日

今回の写真二人展では、カメラを持ち歩き「目の前の世界の有り様を切り取る」という、至ってシンプルかつ基礎的な撮影行為によって得られた成果物を提示する。

「私がカメラを持つこと」により目の前の光景は私的なフレームである「( )」により断片化され、空白に取り込まれた景色は各々が捉えた世界の様態として浮かび上がる。

奥出は自宅周辺地域の住宅街やビル街へ出向き、具象・抽象問わず目の前に現れる多層的なイメージを写真化する。

山岸は対象と自己の間に生まれる“写真が見た景色“を定着させるために、只々なにかが確信に変わるまで目の前の対象を見つめる。

偶然、作為、現象、記憶、あらゆる思惑と概念を引き連れ、二人の眼とカメラを通して現れた写真という「(様態)」をそこに開こうと思う。

2025年12月3日

現代の建物を構成するガラスという透明な壁は、見る視点によってはその映り込みによって特異な光景を生み出している。特に人々や建物の密度が高い都市空間では、現実か否か曖昧な、あるいは合成によって生みだされたかのような光景が、ところどころにひっそりと映り込んでいる。そのなかで人々は常に移ろい、現(うつつ)を彷徨い、重なりあう。

様々なスケールの建物が乱立した結果遠近法を見いだせなくなった空間に、ガラスの鏡面反射が重なる様子は、建物をスクリーンに垣間見る映像そのものであり、わたしたち人間を含めた都市空間が無自覚にも見られる対象であったことを暗示している。

また反射のある光景はときに、文脈を問わず様々な人々を取り込みつつも決してすべてが馴染むことのない、未整理の猥雑さを残した都市の原始状態を映し出しているかのようでもある。そこでは解釈が行き詰まり、そのままとして受け入れるしかない様相が広がっている。

わたしたちの肉眼は図と地といったレイヤーに分けて物事を理解し捉えようとするが、そのようして世界が意味に分化される以前の光景のなかにこそ、豊かな時間が流れている。そうした光景に遭遇すべく、わたしはカメラアイによってキャプチャを続け、均一化したように見える都市のなかで戯れる。

2025年11月26日

写真に対峙した際、鑑賞者は無意識のうちにイメージに対する自身の記憶をすくいあげ、他者や場所の記憶に想像を巡らせ、「みること」を編んでいく。時には撮影者の記憶や意図を平気で飛び越えていく(写真はそういうことのほうが大半であると思っているし、そうであってほしい)それはその瞬間その時だけに生じていて、同じ光景には二度と会えない。

2025年11月23日

2025年11月22日

※2026年1月31日(土)はトークイベント開催につき、当日は17時以降展覧会のみの入退場が出来ませんこと予めご了承ください。 展覧会概要 comingsoon

2025年11月19日

この度鈴木敦子個展「Appear」を開催いたします。鈴木はこれまで記憶の痕跡とその外側にある世界を交差する〝内と外〟の境界から生じる揺らぎを写真撮影を通して作品にしてきました。前作の「lmitation Bijou」では自己と不確かな社会を含む 世界に対しての〝真と偽〟を模索し、その問いかけは変容しながら続いています。

鈴木は自身の作品撮影に対して「撮るというより、その場に立ち会うという感覚に近い...」「そこにあっ た体験を受けとり、ちがうものに変換して記憶に回帰させていくような行為...」と述べています。体験とは人が生きていく中で記憶として積み重なっていく精神と身体のレイヤーであり、その重なりや身体に微かに残る痕跡を通して現在の世界を見つめる事は、鈴木の作品の起点において重要な要素となっています。

今作のタイトルの「Appear」とは〝姿を現す〟同時に〝内なるものが外に表れる〟という意味を持ち、作者の作品に一貫して含まれている記憶と現実世界の狭間のような情景が感じられます。

目の前に確かに在る対象を見つめ、そこから影響を受けた時にシャッターを切ることで、その存在(と不在)を写真に表出する 試みから立ち現れたイメージは、知覚の本質のみならず物事の原初を内包し、意味や情報が瞬時に変換されてしまうこの世界の在り方を問いかけるようでもあります。

2025年11月6日

當麻妙は東京郊外、沖縄、鳥取と移り住み、土地の風景を撮影してきた写真家である。

常にここが自分の場所であるという感覚はなく仮に暮らしているような気持ちのまま、少し引いた視点でその土地の姿を写し取ってきた。

今回の展示は鳥取に暮らすようになってから撮影された作品で構成される。

タイトルを英語表記するのは、過去の作品「Tamagawa」「KUDAKA」同様地名のもつ固有のイメージを薄める効果があり、少し引いたところからみつめた景色であることを示すためである。

2025年10月29日

国道16号線は、24時間絶えず自動車が行き来する道でありながら、人の記憶に残らない無意識の場所として存在している。

国道16号線とは神奈川県横須賀市から千葉県富津市まで、首都圏を囲む総距離約340kmの環状線であり、これはその一部区間である千葉県野田市から八千代市周辺に至るまでの記録となる。

始点の横浜から横須賀、キャンプ座間のある相模原、村上龍の処女作「限りなく透明に近いブルー」の舞台にもなった東京都福生市などがある南西エリアは、敗戦後に米軍の影響を色濃く受けた歴史の蓄積があり、アメリカンカルチャーが根付いている。

今回撮影した北西エリアは、大規模な物流倉庫などの工業地帯が目立ち、建物間の距離が広く、よりモータリゼーションの影響を感じる造りとなっている。延々と平坦な風景が続いたかと思うと、忽然と大型商業施設が砂漠に点在するオアシスのように姿を現す。週末の午後を過ぎると家族連れのボックスカーが、さらに大きなブラックボックスのようなショッピングモールへと吸い込まれていく。店内では膨大な商品群とあらゆるサービスが整然と配置され、消費者の欲望を満たす。外からは内部の様子が見えず、中からも外の世界が見えない完全に閉じられた空間では、消費することだけが唯一の行為となる。

しかし消費空間の中心から離れてみると、再び空漠とした風景が眼前に広がる。無機的な送電鉄塔がそびえ立つ傍らには廃屋や古い住宅地が佇んでいる。生活の痕跡は見られるが、人とすれ違うことは滅多にない。時折高齢者を見かけるが、社交の場が存在しない道をふらつきながら歩く彼らは、目的を見失って路上を彷徨う孤立した存在のように見える。

はるか先にある次の商業地帯までの通過点となる長い線上には、他者との共同性が排除されたコミュニケーション不在の空間が続いている。

2025年10月15日

都市の片隅には、異なる背景や習わしを持つ営みが、ひとつの場所に折り重なっています。日向は、そうした場に宿る秩序を探るように、目の前の風景を淡々と写し取ってきました。

本展でも、昨年の展示「Japanese Motels」と同様、日本の風景の一特質を探求することを試みています。

2025年10月8日

10年ほど前、引っ越しを機に植物を育て始めた。だんだんと種類は増え続け今も続いている。

私にとって植物は身近な存在となり、それ以来、自然に群生する植物にも興味を抱き始めた。

ある夜、壁に這う蔦を見た時に、単なる植物としてではない象徴的なイメージが芽生えた。

それは「ここで生きている」という感覚だ。そして、それは私たちも同じだということに結びついた。

その結びつきの根源を知りたくて、私はそれを身近な自然と、人との関わりの中で見つけていきたいと思った。

旭川と東京。二つの土地で写真を撮った。どちらも私にとって身近な土地だ。

通りすがりの人に声をかけ写真を撮らせてもらう。会話をして関わりを持っていく。

その繰り返しの中で、私の心象はとても明確なものとなっていった。

その土地で生きる人や植物だけでなく、そこに存在する無形化されたものについても考えるようになった。

ポートレート、植物、ランドスケープ。ここに写っている”ありふれたもの”たちが語りかけてくるものは、

「親しみ」と「人との関わり」についてだ。それは、身近でありふれた植物のように寄り添い温もりがある。

さまざまな環境や境遇の中、誰かと関わり触れていくことで「ここで生きている」という結びつきを得るのかもしれない。

撮影を通し、その根源に触れた感覚は得たように思う。

そして、すべては身近な範囲で結びつき、気づかぬ内に満たされていく…。

2025年8月6日

日々、撮った写真を見返す中で、写真の中にある、痕跡や意思のみとして写る「誰か」の存在が、映っているもの以上に目につくように感じた。

写真そのものには様々な限りがあるが、鑑賞者である私と写真との間には、遥かな広がりがあるのだと思う。

私はその目の前に浮かぶ広がりの中にいる、誰か(あなた)のことを考えていたい。

2025年7月23日

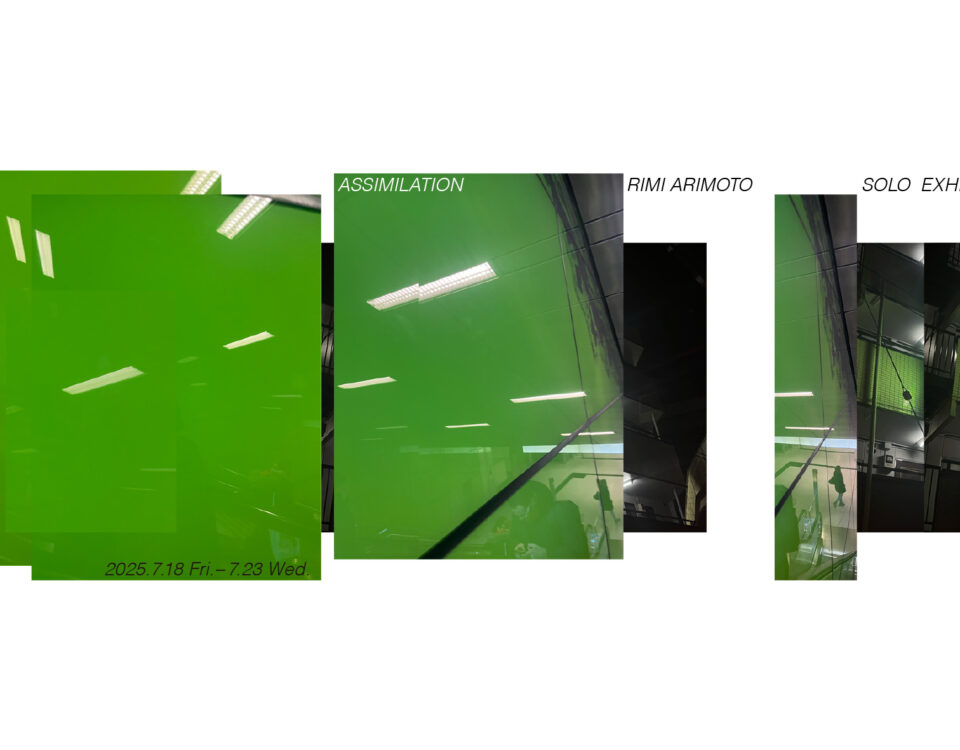

本展では、「ASSIMILATION(同化)」をテーマに、映像を軸としたインスタレーションを発表します。

映る像が宿す“映像性”──イメージが立ち現れる現象そのもの──に着目し、視覚と知覚の間で生じる動きや移行の瞬間を見つめます。

映像と空間の関係において、複数のメディアを介して像が浮かび上がるとき、それぞれの映像性が同時に響き合い、ときにリピートされることで、どのような視差や重なりが立ち現れるのかを問い直します。

2025年7月16日

意図しない出会いは、視るという欲望を呼び起こす。

その視線の先にある都市のリズムと身体が、知らずに呼応していく。

そんな瞬間の記録。

2025年7月2日

本展では、とある都市公園についての記録を展示します。現代的な芝生広場や遊具が配置されたこの都市公園は、戦後の都市計画に基づき整備されてきました。一方で、周囲を取り囲む広大な雑木林や各所の構造物には、整備が始まる以前の姿が残されています。

本作の撮影は2015年頃に始まり、その過程で、当初は気づかれていなかったものへと対象を移すことで進められました。タイトルである「開かれた庭」は、自然の景観を模倣し、またはその要素を追求して十八世紀初頭のイギリスで確立された風景式庭園に着想を得ています。*1「記憶を記録する」というテーマからはじまった本作を、かつて壁に囲まれていた庭園が外の自然へと開かれ、新たな様式として成立した過程と重ね合わせることができると考えたからです。

ある場所に身を置き、何かが強く私の注意を惹くとき、それまで「気づかれていなかったもの」が風景として立ち上がってくるように感じています。撮影が「意のままにならないもの」を引き寄せる行為だとしたら、風景の経験とは、後戻りできないかたちで突然やってくる「他者」のようなものなのかもしれません。私の関心は、「気づかれていなかったもの」の想起や、あるいはそのはじまりの瞬間を提示することにあります。

*1 安西信一『イギリス風景式庭園の美学 〈開かれた庭〉のパラドックス』、東京大学出版会、2000年