2025年2月12日

2025年2月12日

——知るということ。それは、取り返しのつかないことである。

「写真を見ている」という状況は、写真を見ながら物事を考えられる唯一の機会である。写真に写る景色の壮大さ、波の繊細さ、空気の奥行き、サイズ感、関係、質感、思いなど。瞬きをすることさえ惜しく、目線を逸らした瞬間から記憶という虚像に覆われていく。慌てて目線を戻しても覆われた部分がめくれることはなく新たな認識で上書きすることしかできない。

さっきまで写真を見ながら考えていた内容は覚えていても「見ていた写真」は記憶の彼方で形を失い、(今再び)「見ている写真」に先ほどの記憶を当てはめてしまう。

このように、見ているものは一瞬のうちに見たものとなり、見たものは一瞬のうちに得体の知り得ないものへと変化していく。そして、我々はこの抽象度でものを見て、他者と共有し、それを考えているのではないだろうか。

もしかすると「そこにあるのは〇〇の写真らしい」という(漠然とした)情報で、十分なのかもしれない。

2025年1月29日

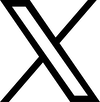

篠田優は東京を中心に展覧会や作品集の出版を精力的におこなっています。写真作品だけにとどまらず、近年はその活動を映像作品の制作や上映へと広げています。

本展覧会「Garden | Medium」に出展される作品の構想は、篠田が2023年に逝去した写真家の飯田鉄から一箱のフィルムを譲り受けたことに端を発します。篠田はそのフィルムを使用して、同じく譲り受けた蔵書や、初めて交わした会話の内容でもあった南房総の土地を撮影しています。大判フィルムの密着印画によって黒い縁取りをもってあらわれるイメージは、生前に飯田が篠田に話した「庭」という写真のあり方を探求するものでもあります。それらを通じて篠田は、作品制作と切り離し難いコンセプトというものを、想いに形式を与える行為として、とらえなおそうと試みているのです。

2024年12月25日

2024年12月18日

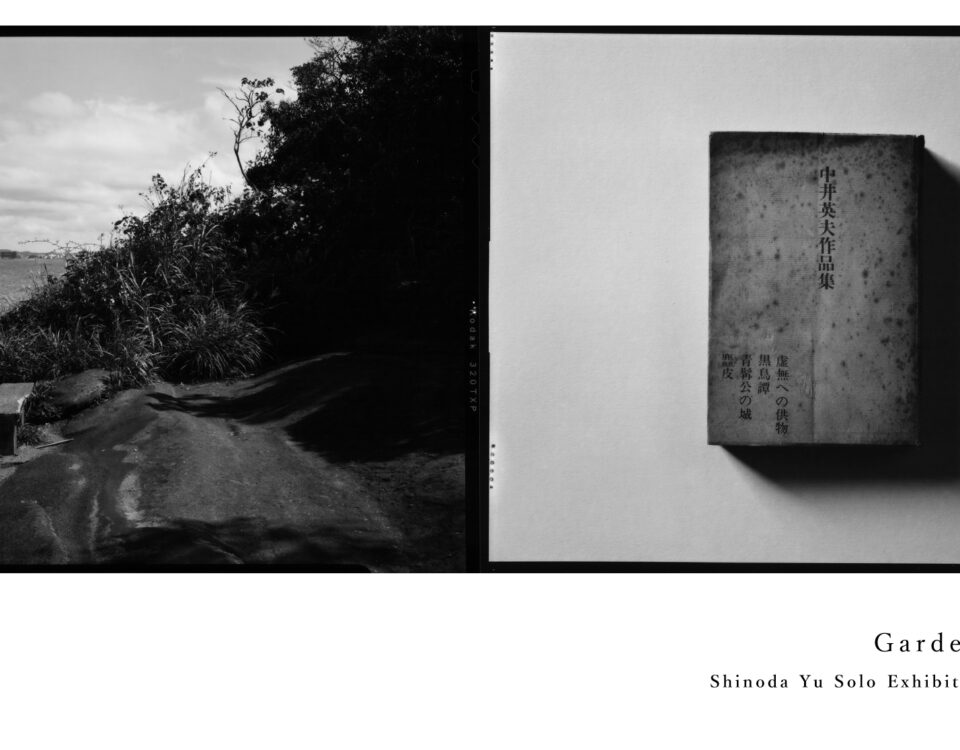

展覧会概要 「ストロマトライト」とは生きた化石である。 全ての始まり、生きた証 「写真」もまた生きた化石である。映し出す今、記憶する昔 化石は過去のものという印象とは裏腹に 今この瞬間も生まれている。私達は過去を残し、今新しいものを生み出していく。いつまでもそうでありたい。

2024年12月11日

多彩な色や心地よい形、偶然や瞬間に宿る現象。

本当に美しいと思うもの、面白いと思ったことを見つめて描くことは、単純なようでいて難しいことかもしれません。

自由でありたいと思いながらも過度なこだわりや思い込みに捕らわれてしまう、日々生きる中でいかに視点を変えて日常を興味深いものにするか、空想と現実の間に真実がある。

2024年12月4日

展覧会概要 今の私にとって写真をやること、写真とは 記憶でもなく、記録でもなく 自分の証明でもない 一枚を見ること全体を見ること 光景を撮って、見ること、組むことは、いつも同じ風や波のない船旅のようなもので楽しい 鑑賞者の得た感覚と、自分の感覚と、その移ろいを眺める

2024年11月27日

スダジイの花が匂って充満する雨の日に

身体を取り巻くすべてのものが呼吸していることを知覚する

空白を覆いつくす 物言わぬ人たちの思念のゆき交い

小舟で漕ぎ出すと 水面のゆらぎは連続して一つの水になり 身体と風景を運ぶ

緑の錯雑の中、あらゆるものが流動していく

2024年11月20日

異なる視点が交差する空間。

職業も年齢も性別も異なる4人が、それぞれの手法で生み出す作品群。

重なり合う調和とズレ、響き合いながらもすれ違う。ゆるやかに観る者の意識に触れる。

同じ場所に集いながら、決して同じにはならない表現の対話。

2024年11月5日

Alt_Mediumでは10 月25 日(金)から11 月5 日(火)まで、矢島陽介による写真展「a way of seeing」を開催いたします。

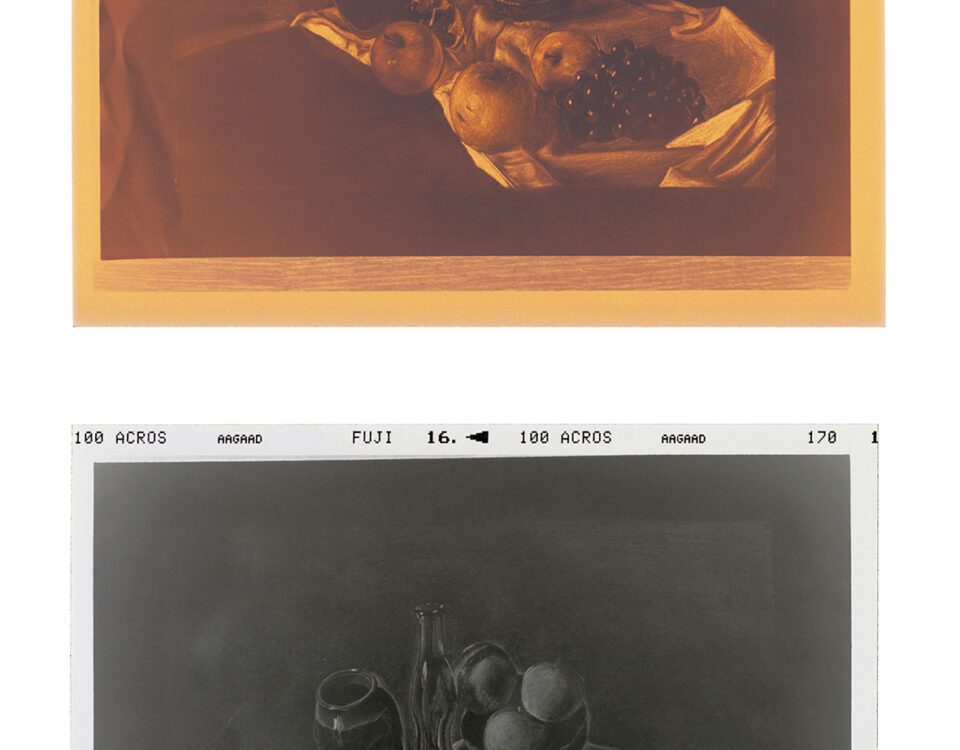

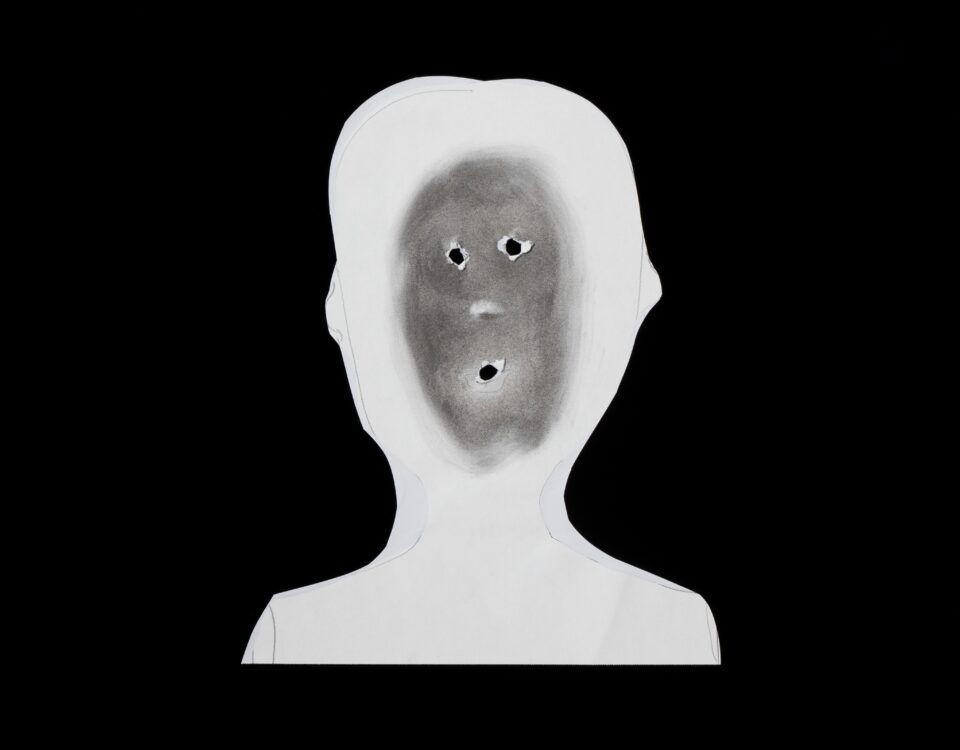

このシリーズは、矢島が自ら撮影した写真をモチーフに絵を描き、さらにその絵を撮影するというプロセスが中心となっています。モチーフは、絵画や写真における基礎的な対象であり、これまで矢島が繰り返し撮影してきた被写体である静物写真と、後ろ姿のポートレートで構成されています。絵は、ネガフィルムのように反転した状態で描かれたものもあり、それをフィルムで撮影することでネガ上に正しい絵が浮かび上がるという構造が生み出されます。

矢島は、キャリア初期に読んだスーザンソンタグのテキスト「A Little Summa(小さな大全)※」の一節が、その後の活動に影響をもたらしていると言います。

『 Photography is, first of all, a way of seeing. It is not seeing itself. 』

(まず初めに、写真は見るための手段であり、見ることそれ自体ではない)

また、同じくキャリア初期に、世界同時多発テロのニュースを見たこともその後の制作に大きな影響を与えていると言います。アメリカとイラクのニュースが飛び交う中、矢島は” 表だと思っていたものが実は裏から見たら裏だった”というごく当たり前のことを改めて意識します。それは社会に対するある種の懐疑的な視点を矢島に植え付け、結果としてネガとポジの構造を介した本作の制作にも繋がっています。

矢島は本作において、フィルム写真の構造を用いながら絵画と写真の境界を探る過程を提示しつつ、見る側の認識のあいまいさを含めた今日のわたしたちを取り巻く「ものの見方」について考察することを試みています。写真を用いたさまざまなアプローチを続ける矢島の作品を、この機会に是非ご高覧ください。

※ “A Little Summa” - Susan Sontag『写真との対話 “How to talk to photography”』(国書刊行会、2005年)

2024年10月23日

日々の写真は、過ぎ去った光景の記録にすぎない。

しかし、目を凝らし、耳をすませば、

もうひとつの言葉を語り始めるようにも思える。

長い時間も半ばを過ぎて、それでも日々に写真を残すこと。

それは、ありのままにすぎる日々に耳を傾け、

ささやかな日常の言葉を聞く、喜びかもしれない。

2024年10月9日

2024年9月25日

『paper works 』というシリーズ作品を2019年に発表した。79枚のドローイングの切り抜きが透明な袋に入っていて、箱の中に重ねられている。観るひとが上から一枚ずつ手に取り、隣の箱へそっと移動させながら順に観ていく…という展示方法だった。壁面にぱあっと展示すると、シリーズをいっぺんに俯瞰できてしまう。この作品ではそうせずに、シリーズの中にあるグルーヴやひらめきをじっくり巡っていく時間を作りたかった。

複数のショットを組み合わせて、時間、空間、意味の連続性を超えた表現を作りだす映画制作技術を“モンタージュ”という。この言葉に出会ったとき、あ、これだ。と思った。わたしがあのとき試みたことはたぶん、モンタージュだった。

このたび『paper works 』 をDOOKSの視点で編集した『MONTAGE 』を出版いたします。わたしはこの機に『paper works 』を材料に、新しいコラージュを制作しました。

この展示は、ひとつのシリーズ作品から再び生まれたそれぞれの新作を、同時に観ていただけるという企画です。

金子佳代

2024年9月11日

自らの手作業の痕跡である陶彫刻を被写体として撮影し、デジタル空間上でまったく別次 元のものへ再構築を試みています。有機素材である土(立体)と無機質なピクセル(平面) の異なるメディウムを往還するプロセスの中で、"触覚をトリガーに身体化された記憶へと" もう一歩踏み入れることはできないだろうか?彫刻を起点に据えたうえで、デジタル写真に よる表現の可能性を提示したいと考えています。

2024年9月4日

地球は、私たち人間の目に静穏(Serenity)に見えるその瞬間でさえ、常に変化している (Dynamism)。大地はゆっくりと動き、風雨によって削られながら、新たな地形を刻み続ける。そしてその仕組みは一部解き明かされているものの、依然として多くの謎が存在する。私たちは謎の球の上で、ときにそれがもたらす災害に翻弄され、ときにそれが生み出す景観に魅了されながら生きている。

今回、私がニュージーランドとオーストラリアを訪れた際に撮影した自然の写真を展示し、さらにそれに関する説明文を地球料学の視点から執筆することで、美術展と博物展の融合を目指した。ニュージーランドの雄大な氷河地形、オーストラリアの壮大な石灰岩地形や古代の姿を残す森林を撮影したこれらの写真は、私たちに自然の美しさを改めて感じさせる。

撮影を通じて、私は地球のダイナミズムを感じずにはいられなかった。写真は時間・空間を切り取り記録する技術だが、その撮影の前後の長い時間、そしてフレーム外に続く広大な空間において、自然は絶えず変化を続けている。地球科学の知見があったからこそ、自然の残した痕跡を読み取り、前後の時間で受けたであろう作用や、どんな広角レンズを使ってもフレームに収まることのないような大きな空間に働く力に想いを馳せることができた。地球科学の視点から説明文を執筆したのは、自然の背後にある現象を知ることが、写真が切り取った時間・空間の外を想像する助けになるだろうと考えたからである。

時間的にも空間的にも人間のスケールを遇かに超えた雄大な自然と、その中を生きる生命の姿をお楽しみいただけたら幸いである。